重要声明见文末——请仔细阅读

2Firsts,2025 年 9 月 6 日——美国化学会旗下期刊《Chemical Research in Toxicology》发表论文“Heating Coil Corrosion by E-Liquid Containing Nicotine Lactate Salt and In Vitro and In Vivo Evaluation of Nickel Leachate in E-Liquid and E-Cigarette Aerosol”。作者来自 IMiracle(Shenzhen)Innovation Technology Co., Ltd.、Dongguan Hongfu Biological Technology Co., Ltd. 与 Sun Yat-sen University(中山大学)。研究聚焦乳酸尼古丁与加热元件的材料相容性,以及由镍浸出所触发的毒理学信号。

主要内容

方法

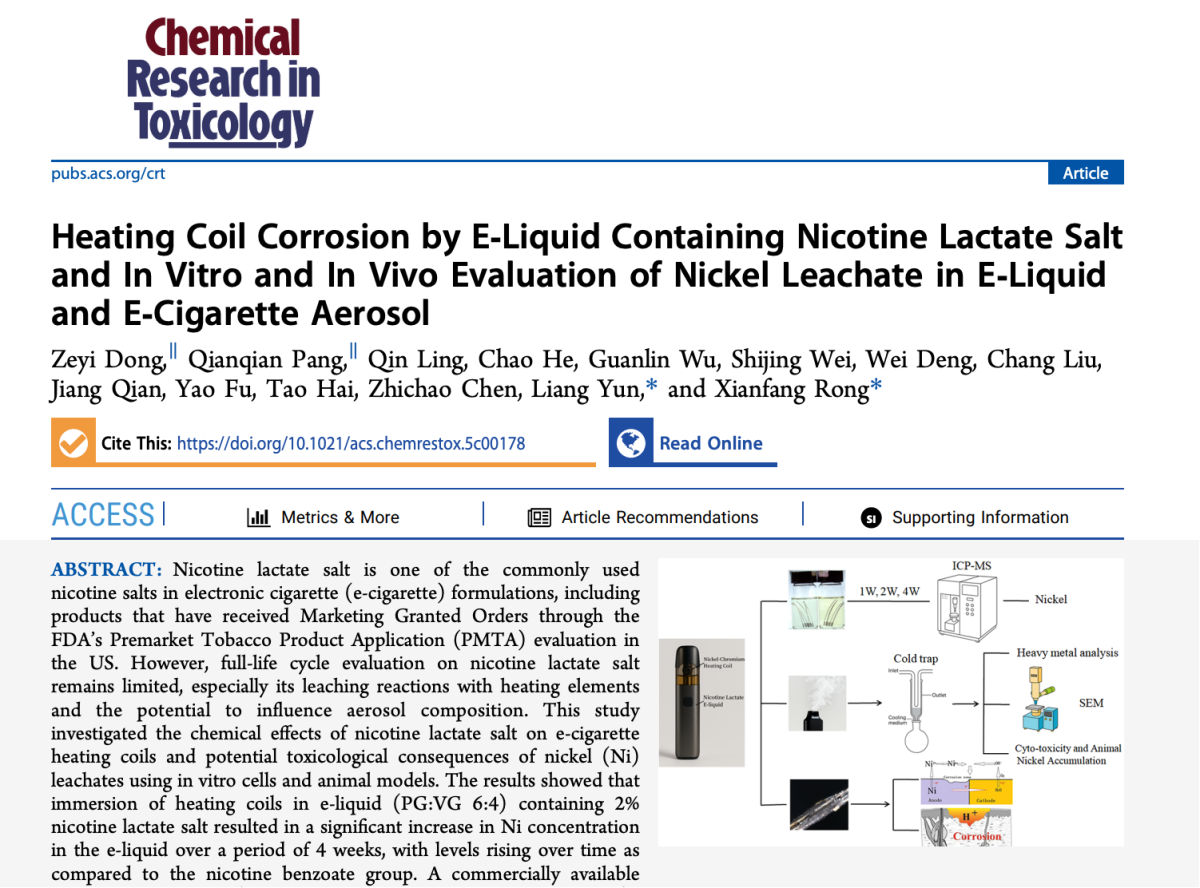

采用棉芯雾化器与 Ni–Cr 发热丝(约 80% Ni/20% Cr)的可抛式电子烟,在吸烟机上运行(55 mL、3 s、2 口/分钟)。电子液/气溶胶/组织中的金属用 ICP-MS 测定;羰基化合物用 HPLC-DNPH 测定;发热丝形貌用 SEM/EDS 分析。气溶胶通过低温捕集用于化学检测与细胞暴露。亚慢性吸入实验在整身体暴露舱内进行,选用雄性 C57BL/6J 小鼠(目标 1000 mg/m³)。

主要发现

• 电子液中镍随时间浸出:将 Ni–Cr 发热丝浸泡于含 2% 乳酸尼古丁的模型电子液(PG:VG=6:4)并在 60℃ 条件下放置,1 周后电子液中镍浓度显著上升,2 与 4 周继续上升。同条件下,2% 苯甲酸尼古丁组未见可比的镍上升;其他金属(Al、Cr、Fe、Cu、As、Cd、Sn、Sb、Hg、Pb)基本不变。两种盐型配方均为弱酸性(pH≈4.7–4.8)。

• 气溶胶中镍升高与口数效应:使用配备 Ni–Cr 发热丝的商用一次性设备(液舱 9.4 mL;11 W),2% 乳酸尼古丁气溶胶在前 100 口即显示显著高于 2% 苯甲酸尼古丁的镍水平,且乳酸组镍浓度在 0–100、200–300、400–500 口区间进一步上升。两组的羰基(甲醛、乙醛、丙烯醛、克罗ton醛)相当。更换为 Fe–Cr–Al 发热丝后,无论盐型,镍均降至痕量。500 口后 SEM 显示:乳酸尼古丁下 Ni–Cr 发热丝表面退化与点蚀明显,而苯甲酸尼古丁下损伤较轻。

• 体外与体内累积/毒性:在尼古丁含量配平条件下,乳酸尼古丁气溶胶的低温捕集物在 Beas-2B、SH-SY5Y 与 HepG2 细胞中导致更高的细胞内镍累积与更强细胞毒性;为期 3 个月(每日 6 小时、每周 5 天)的整身体吸入实验中(C57BL/6J 小鼠),镍主要在肝脏累积,并在脑组织中可检出;乳酸尼古丁组均显著高于苯甲酸尼古丁组。

• 可能机制:与苯甲酸尼古丁相比,乳酸尼古丁电子液显示更高的电导率,提示更强的离子活性与电化学腐蚀潜势。在中性 pH(7)下,两种盐的镍释放相近;在轻度酸性 pH(5)下,乳酸尼古丁的镍释放显著升高,而苯甲酸尼古丁未见类似上升——与酸促金属溶解相吻合。作者据此认为,电化学与酸介导双重机制共同促成乳酸尼古丁条件下的镍释放增加。

作者结论

在所测试的配方、温度与抽吸方案下,2% 乳酸尼古丁电子液促进了 Ni–Cr 发热丝腐蚀,并提高了镍向电子液与气溶胶的转移,同时在体外与体内模型中呈现更高的镍累积与毒性信号。发热丝材料的选择(如 Fe–Cr–Al)对镍释放具有显著影响。

局限性(作者说明)

该研究为特定配方、温度与抽吸制度下的临床前工作(细胞与动物模型);真实世界设备与使用模式可能不同。PG/VG 基质的含水量与长期环境变量未被全面分析。

论文信息

题目:Heating Coil Corrosion by E-Liquid Containing Nicotine Lactate Salt and In Vitro and In Vivo Evaluation of Nickel Leachate in E-Liquid and E-Cigarette Aerosol

作者:Zeyi Dong;Qianqian Pang;Qin Ling;Chao He;Guanlin Wu;Shijing Wei;Wei Deng;Chang Liu;Jiang Qian;Yao Fu;Tao Hai;Zhichao Chen;Liang Yun*;Xianfang Rong*(*通讯作者)

发表日期:2025 年 9 月 4 日(接收:2025 年 8 月 27 日)

期刊:Chemical Research in Toxicology(美国化学会)

封面图片由 ChatGPT 生成

声明

本文为 2Firsts 基于已发表的科学论文所作的摘要,旨在以更通俗的方式向非专业读者(尤其是行业人士、政策制定者与媒体)传播复杂研究结果,以促进科学、监管与新型烟草行业之间的沟通。

除非另有说明,本文所述方法、发现与结论均反映原论文作者的观点。2Firsts 不持特定立场,本文仅用于信息传播。

受限于我们的编辑与科研能力,本文可能存在不准确或误解之处,欢迎读者反馈;强烈建议感兴趣者参阅原始论文以获得更准确、完整的理解。

2Firsts 支持就科研进行公开讨论与理性思辨。单一研究无法回答所有问题,但我们相信开放、理性的交流有助于更好地理解世界,并推动烟草减害的可持续发展,从而帮助消费者做出更健康的选择。

如需反馈或合作,请联系:info@2firsts.com

本文章为深圳两个至上科技有限公司原创文章,其版权及许可使用权归属本公司,未经授权任何单位和个人不得擅自复制、转载或使用其他方式侵犯本公司版权,违者本公司将保留追究其法律责任的权利。